2023.01.30

腸活

高血圧対策

血糖対策

メタボ対策

健康食

【保存版】糖質制限で食べていいもの一覧表:肉・魚 編

糖質制限とは、糖質を多く含有する白飯やパンなどの主食を減らす一方で、肉類や魚類および野菜類を積極的に食べて糖質摂取量を制限する方法のことです。

ダイエット中でも食べてもよいものであると思われる食材でも、意外に糖質が高い場合もあります。

糖質制限を実施する際は、食材ごとの糖質量を把握して、食べてもよいものと避けた方がよいものを区別しておくとよいでしょう。

今回は、糖質制限中に食べてもよい肉・魚類を一覧表でわかりやすくご紹介いたします。

糖質の高い食材を控え、糖質制限の食事の参考にしてみてください。

*糖質量の数値は、文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」参考

目次

1.糖質制限で食べ物の糖質量をカット!その効果とは

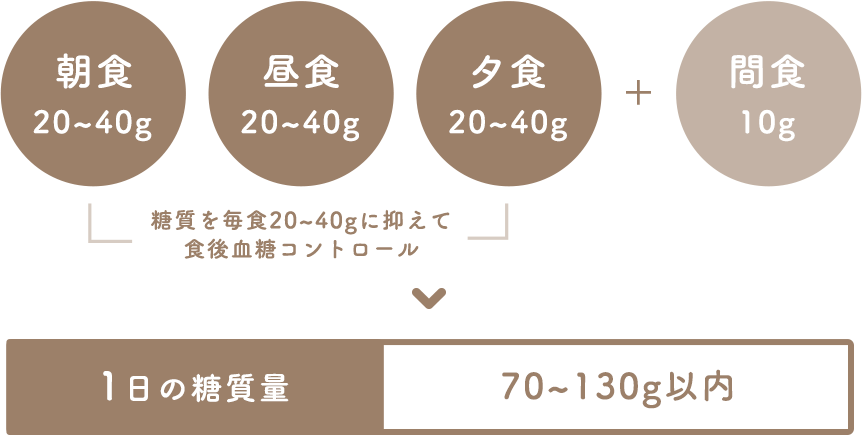

食べ物から摂取する3大栄養素である「糖質」「タンパク質」「脂質」の中から、血糖値を上昇させる原因となる「糖質」を制限するダイエット方法です。様々なやり方や考え方がありますが、食べ物から摂取する糖質量を1日70~130g(一食あたり25~40g程度)まで減らす、いわゆる“ロカボ®”の考え方がおすすめです。

ロカボ®とは

ロカボ®とは、ゆるやかに糖質をコントロールする食事法です。1食あたりの糖質量は20〜40g、間食は10gまで、1日合計130gに抑えることが推奨されています。

2.糖質制限中の食品選びのポイント

糖質制限では1食あたり糖質40g以下を目指すことが理想とされています。しかし糖質は人のエネルギー源となる栄養素です。摂り過ぎても制限しすぎてもよくないため、適正量を取り入れることが重要とされています。

またエネルギーをしっかり摂取するために、たんぱく質が豊富な肉類や魚類を摂り、エネルギーをまかなうように意識しましょう。

糖質制限の注意点

糖質を極端に減らしてしまうと、筋肉量や体力低下につながりかねません。免疫機能も低下しやすくなり、感染症リスクを高める可能性があります。糖質制限をする場合は以下のルールを守って行うことが大切です。

- 高齢者や持病がある人はかかりつけ医に相談してから始める

- 1日3食きちんと食べる

- いろいろな栄養素をバランスよく摂る

3.【Q&A】糖質と糖類の違いとは?

糖質を気にしながら買い物をしていると、スーパーやコンビニエンスストアなどで売られている食品やお菓子、飲料などの「糖質ゼロ」「糖類ゼロ」といった表示が目につきますが糖質と糖類は、いったい何が違うのかご存じでしょうか?

糖質は炭水化物から食物繊維を除いた栄養素の総称で、体内でエネルギー源として利用されます。

一方、糖類は糖質の一部です。糖質は単糖類や少糖類、多糖類、糖アルコールなどに分類できます。

少糖類は二糖類(単糖類が2つつながったもの)を含める場合や、オリゴ糖のように3つ以上の糖が結び付いたものを指す場合があります。それらの中の単糖類と二糖類が糖類です。

具体的には、単糖類であるブドウ糖や果糖、二糖類であるショ糖などが該当します。

これらを図にまとめると、下記のようになります。

このことから、「糖類ゼロ」「糖類オフ」の商品は、糖質を含んでいる可能性があるといえます。

※「オフ」や「ゼロ」などの強調表示に注意

前述したとおり、栄養成分についての「オフ」や「ゼロ」は強調表示といわれ、その栄養素を全く含まないとは限りません。食品表示基準では、糖類、糖質のどちらも「食品100g(飲み物なら100ml)あたりの含有量が0.5g未満」なら「ゼロ」と表示できるとしています。

したがって、「糖類ゼロ」「糖質ゼロ」と表示されていても、糖類や糖質が一切含まれていないとは限りません。

さらに、「糖質オフ」は「糖質ゼロ」「糖類ゼロ」「糖類オフ」と違って、食品表示基準がありません。比較対象の商品よりも糖質の量が少なければ「オフ」の表示ができてしまうため、理解した上でそれらの商品を購入しましょう。

4.糖質制限中に食べていい食材:肉類一覧

糖質制限中に食べていいものがわかれば、食品選びに困らなくなります。使える食材が増えて食の幅も広がるので、ぜひチェックしてみてください。

肉類は低糖質かつ高たんぱく質で、糖質制限中にうってつけの食品です。

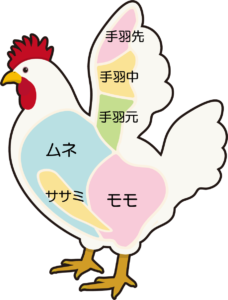

糖質制限中は脂肪だけでなく筋肉を分解することでもエネルギーを生み出しているので、筋肉の材料となるたんぱく質の摂取はとても大切。肉類の中では鶏ささみ肉や牛の赤身肉、豚のヒレなどは余計な脂質を含まず、低カロリーでヘルシーなので大変おすすめな食品です。

鶏肉の100gあたりの栄養成分

| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 糖質 (g) | |

| [若どり・主品目]/むね/皮つき/生 | 133 | 21.3 | 5.9 | 0.1 |

| [若どり・主品目]/むね/皮なし/生 | 105 | 23.3 | 1.9 | 0.1 |

| [若どり・主品目]/もも/皮つき/生 | 190 | 16.6 | 14.2 | 0 |

| [若どり・主品目]/もも/皮なし/生 | 113 | 19 | 5 | 0 |

| [若どり・副品目]/ささみ/生 | 98 | 23.9 | 0.8 | 0.1 |

| [若どり・主品目]/手羽さき/生 | 207 | 17.4 | 16.2 | 0 |

| [若どり・主品目]/手羽もと/生 | 175 | 18.2 | 12.8 | 0 |

鶏肉は、豚肉や牛肉と比べると、含まれている炭水化物が少ないことが特徴です。

部位によって含まれている脂質の量が異なり、鶏ささみ、鶏むね肉は脂質が少なく、鶏もも肉、手羽元や手羽先は脂質が多めです。 皮には脂質が多く含まれており、皮つき・皮なしでエネルギーや脂質の量が変わります。

また、鶏肉はビタミンB群、亜鉛など、幅広いビタミンやミネラルを含んでいます。 鶏ささみや鶏むね肉は、含まれている脂質が少ない分、加熱調理をするとパサつきやすいです。 砂糖や酒をもみ込んだり、片栗粉をまぶしたりなど、ひと手間加えると鶏ささみや鶏むね肉はしっとりと仕上がります。鶏もも肉などの脂質を抑えたい場合は、皮を取り除くのも方法の一つです。

おすすめ簡単レシピ:ささみの梅しそロール

食材(2人分)※食材量は目安量です。

鶏ささみ:4本

青じそ:4枚

梅肉:大さじ2

酒:大さじ1

塩:少々

作り方

1.鶏ささみは筋を除き、包丁で中央から左右に切り目を入れて観音開きにする

2.鶏ささみの上にラップをのせてめん棒などでたたき、厚みを均一にする

3.鶏ささみに酒、塩をふり、余分な水けをペーパータオルでふき取る

4.鶏ささみ1枚に青じそ1枚、梅肉大さじ1/2をのせ、はしから巻いてラップで包む

5.耐熱皿に4を並べ、500Wの電子レンジで3分加熱する

6.粗熱をとり、食べやすい大きさに切り分ける

ポイント

- 鶏ささみの厚みを均一にすると、火の通りが均一になります。

- 下処理で酒をふると、鶏ささみがパサつきにくいです。

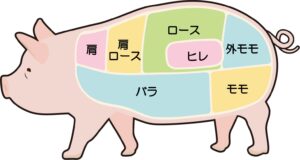

豚肉の100gあたりの栄養成分

| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 糖質 (g) | |

| [大型種肉]/かた/脂身つき/生 | 201 | 18.5 | 14.6 | 0.2 |

| [大型種肉]/かたロース/脂身つき/生 | 237 | 17.1 | 19.2 | 0.1 |

| [大型種肉]/ロース/脂身つき/生 | 248 | 19.3 | 19.2 | 0.2 |

| [大型種肉]/ばら/脂身つき/生 | 366 | 14.4 | 35.4 | 0.1 |

| [大型種肉]/もも/脂身つき/生 | 171 | 20.5 | 10.2 | 0.2 |

|

[大型種肉]/ヒレ/赤肉/生 |

118 |

22.2 |

3.7 |

0.3 |

豚肉は部位によって脂質量が異なります。脂質が多い部位は、ばら肉やロース肉です。

豚肉には複数のビタミンやミネラルが含まれており、特に炭水化物の代謝に関わるビタミンB1が多く含まれています。

トレーニングや、ランニングをするときなど、エネルギーを効率よく使いたいという方にオススメのたんぱく質。

ロース肉の赤身と脂肪の間には筋があります。筋を包丁などで切ることで、加熱したときの反りかえりを防げます。

脂肪の入り方は部位によって違い、ばら肉では赤身との間に脂肪が層になっていたり、ロース肉では片側に脂肪が入っていたりします。脂質摂取が気になる場合は、赤身中心のもも肉やかた肉、脂肪を取り除きやすいロース肉を活用するのも方法の一つです。

おすすめ簡単レシピ: 豚肉とキャベツの味噌マヨ炒め

豚肉には、炭水化物の代謝に関わるビタミンB1が含まれています。

トレーニングや、ランニングをするときなど、エネルギーを効率よく使いたいという方は、是非食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか。

食材(2人分)※食材量は目安量です。

豚バラ薄切り(またはこま切れ):200g

キャベツ:1/4個

ニンニク:1かけ

サラダ油:小さじ1

【合わせ調味料】

味噌:大さじ1

マヨネーズ:大さじ1

醤油:小さじ1/2

豆板醤(お好みで):少量

作り方

1.フライパンにサラダ油とみじん切りにしたニンニクを入れて弱火で熱し、香りが立ったら1口大にした豚肉をいれ炒める。

2.豚肉の色が変わったら適当な大きさに切ったキャベツを加えて炒め合わせる。

3.キャベツがしんなりしたら合わせ調味料を加えて全体に絡める。

ポイント

- ニンニクは焦げ付きやすいので、弱火でじっくり香りを出すのがポイント。

- キャベツはざく切りにする際、芯の部分は火が通りにくいので、薄めに切るか、葉の部分と分けて炒め始めると良いでしょう。シャキシャキ感を残したい場合は、炒め時間を短くしてください。

牛肉の100gあたりの栄養成分

| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 糖質 (g) | |

| [乳用肥育牛肉]/かた/脂身つき/生 | 231 | 17.1 | 19.8 | 0.3 |

| [乳用肥育牛肉]/かたロース/脂身つき/生 | 295 | 16.2 | 26.4 | 0.2 |

| [乳用肥育牛肉]/サーロイン/脂身つき/生 | 313 | 16.5 | 27.9 | 0.4 |

| [乳用肥育牛肉]/ばら/脂身つき/生 | 381 | 12.8 | 39.4 | 0.3 |

| [乳用肥育牛肉]/もも/脂身つき/生 | 196 | 19.5 | 13.3 | 0.4 |

| [乳用肥育牛肉]/そともも/脂身つき/生 | 220 | 18.2 | 16.3 | 0.6 |

| [乳用肥育牛肉]/ヒレ/赤肉/生 | 177 | 20.8 | 11.2 | 0.5 |

牛肉は、鶏肉や豚肉と同様に、部位によって脂質量が異なります。ばら肉、サーロイン、リブロースなどに脂質が多く、もも肉やヒレ肉は脂質が少なめです。

牛肉は複数のビタミンやミネラルを含み、特に多いのは鉄です。赤身の多いものを選ぶと、脂質が少なく、鉄を多く含む傾向があります。

牛肉の薄切り肉を柔らかな食感に仕上げるには、加熱しすぎないことがポイントです。塊肉を柔らかく仕上げには、筋を包丁で断ち切ったり、弱火でじっくりと加熱する方法などがあります。

おすすめ簡単レシピ:牛肉とアボカドの和風サラダ

食材(2人分)※食材量は目安量です。

牛もも肉(薄切りまたは焼き肉用):100g

アボカド:1/2個

レタス、ベビーリーフなど:適量

ミョウガ:1/2個

大葉:2枚

【ドレッシング】

醤油:大さじ1

酢:大さじ1/2

ごま油:小さじ1

生姜すりおろし:少々

作り方

1.牛肉はフライパンでさっと焼き、粗熱を取って食べやすい大きさに切る。

2.レタスなどの葉物野菜は1口大にちぎり、洗って水気を切っておく。

3.アボカド1㎝の角切り、ミョウガ、大葉は千切りにしておく。

4.ドレッシングの材料を混ぜ合わせる。器に葉物野菜、牛肉、アボカド、ミョウガ、大葉を盛り付け、食べる直前にドレッシングをかける。

ポイント

- 焼いた牛肉は、粗熱を取ってから切ることで、肉汁が流れ出るのを最小限に抑えられます。

- 牛肉は焼きすぎると硬くなるので、さっと表面の色が変わる程度で火を止めるのがおすすめです。レア~ミディアムレアくらいが柔らかく美味しくいただけます。

- お好みで、トマトやきゅうり、ナッツ、ごまなどを仕上げに散らすと、食感と風味がプラスされます。

おまけ:肉類加工品の1枚・1個あたりの栄養成分【加工品】

| 1枚・1個あたり | エネルギー (kcal) | タンパク質 (g) | 脂質 (g) | 糖質 (g) | |

| ボンレスハム | 10g | 12 | 1.9 | 0.4 | 0.2 |

| ロースハム | 10g | 21 | 1.9 | 1.5 | 0.2 |

| ショルダーハム | 10g | 22 | 1.6 | 1.8 | 0.1 |

| 生ハム/促成 | 6g | 15 | 1.4 | 1 | 0 |

| ばらベーコン | 18g | 44 | 2.8 | 3.5 | 0.6 |

| ウインナーソーセージ | 20g | 64 | 2.3 | 6.1 | 0.7 |

| チキンナゲット | 20g | 47 | 3.1 | 2.7 | 3 |

| コンビーフ | 80g (1缶) | 153 | 15.8 | 10.4 | 1.4 |

肉類の加工品には、鶏肉から作られるチキンナゲット、豚肉から作られるハム・ソーセージ・ウインナー・ベーコン、牛肉から作られるコンビーフなどがあります。

調理せずに食べられるものもあり、肉加工品は手軽に活用できる食品です。含まれているタンパク質量は、原材料となる肉類の数値に近く、栄養素を引き継いでいる傾向があります。

一方で、保存性を良くするために塩分が多く使われていることもあります。また、脂肪の多い部位を使っている場合は、含まれている脂質量が高くなります。

肉類でタンパク質摂取する場合に意識したいこと

タンパク質を多く含む食品には、肉類のほかに魚介類・卵・大豆や大豆製品・乳や乳製品があります。これらの中で肉類は、100gあたりで比べるとタンパク質を多く含んでいます。では、タンパク質を多く摂取できるからといって、肉類に偏った食事になってよいのでしょうか。

脂質摂取量が多くなる可能性がある

先述した通り、鶏肉・豚肉・牛肉は部位によって脂質が多く含まれています。脂質を多く摂取すると、エネルギー摂取量がエネルギー消費量を上回る可能性があり、体重増加につながるかもしれません。

また、鶏のから揚げ、トンカツのように、肉類を調理する際に脂質が多くなる傾向もあります。揚げ物のような油を多く使う調理法に偏ると、エネルギー摂取が多くなりすぎる傾向もあるため注意が必要です。

塩分摂取量が多くなる可能性がある

ハムのような加工品は、タンパク質が足りない場合にサラダに追加するなど手軽に活用できます。一方で、塩分が多く含まれているため、加工品を使う場合は味付けの調味料を控えめにするなど、工夫するのもおすすめです。

5.糖質制限中に食べていい食材:魚類一覧

魚はタンパク質が豊富に含まれる食品で、体内で合成することが出来ず食物から摂る必要がある「必須アミノ酸」をバランスよく含んでいます。魚がもつタンパク質は肉類と比べると消化しやすいタンパク質です。

赤ちゃんやお年寄りでも無理なく食べることができる食材です。

更に、肉類よりも脂質が少ないのも特徴で、効率良くタンパク質を摂取出来る食品。

骨はカルシウムをきわめて多くふくんでおり、頭から骨ごとたべる小魚はカルシウムの最もいい供給源で、魚肉はビタミンB1、B2をかなりふくみ、またウナギ、アナゴ、ハモなどは肉中にビタミンAを豊富にふくんでいます。魚の内臓は、ビタミンAやビタミンDを多くふくみ栄養満点です。

エビ・イカタコ・貝類の100gあたりの栄養成分

| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 糖質 (g) | |

| ホッキ貝 | 66 | 11.1 | 1.1 | 3.8 |

| 赤貝 | 70 | 13.5 | 0.3 | 3.5 |

| スルメイカ | 76 | 17.9 | 0.8 | 0.1 |

| ホタテ貝(貝柱) | 82 | 16.9 | 0.3 | 3.5 |

| 甘エビ | 85 | 19.8 | 1.5 | 0.1 |

| タコ(ゆで) | 91 | 21.7 | 0.7 | 0.1 |

| ウニ | 109 | 16 | 4.8 | 3.3 |

| ズワイガニ(ゆで) | 59 | 13.9 | 0.4 | 0.1 |

エビ・イカ・貝類は高タンパクで低脂肪なのが特徴です。タウリンを豊富に含み、血中コレステロールの上昇を抑制する働きがあります。あさりやしじみなどの貝類にもタウリンが豊富に含まれます。

汁物にすれば溶け出した栄養素もそのまま飲むことができます。

おすすめ簡単レシピ:シーフードアヒージョ

材料(2人分)※食材量は目安量です。

エビ(殻付きまたはむき身):200g

イカ(胴):1杯

タコ(ゆで):100g

アサリ(砂抜き):200g

マッシュルーム:100g

ニンニク:2かけ

鷹の爪:1本

オリーブオイル:150ml

白ワイン:大さじ2

塩:小さじ1/2

パセリ(みじん切り):適量

バゲット:適量

作り方

1.エビは殻付きの場合は背ワタを取り、イカは内臓と軟骨を取り除き、食べやすい大きさに切ります。タコは一口大に切ります。マッシュルームは半分に切ります。ニンニクは薄切りにします。鷹の爪は種を取り除きます。

2.アサリは砂抜きをしておきます。

3.スキレットまたは小さめの鍋にオリーブオイル、ニンニク、鷹の爪を入れて弱火で加熱します。ニンニクの香りが立ったら、エビ、イカ、タコ、マッシュルーム、アサリを加えます。

4.白ワインを加え、蓋をしてアサリの口が開くまで加熱します。

5.塩で味を調え、パセリを散らします。

6.バゲットを添えていただきます。

ポイント

- ニンニクは焦がさないように弱火でじっくり加熱してください。

- 鷹の爪の量はお好みで調整してください。

- バゲットの代わりに、茹でたブロッコリーやカリフラワーなどを添えても美味しくいただけます。

白身魚の100gあたりの栄養成分

| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 糖質 (g) | |

| ヒラメ(天然) | 96 | 20 | 2 | 微量 |

| スズキ | 113 | 19.8 | 4.2 | 微量 |

| マダイ(天然) | 129 | 20.6 | 5.8 | 0.1 |

| サーモン(たいせいようさけ・養殖) | 218 | 20.1 | 16.5 | 0.1 |

続いては白身魚をカロリーが低い順にご紹介します。白身魚は、身の色が白っぽい魚のこと。代表的なのは、ヒラメとかスズキ、タイなどで、淡白であっさりした味わいが特徴です。刺身はもちろん、煮付けとか焼き魚、ムニエルみたいに色々な料理に合います。消化もしやすく、お年寄りや子供にもおすすめです。サーモンは、身が赤いので赤身魚に間違われることが多いですが、実は白身魚に分類されます。

またサーモンは、身の色が赤みを帯びているため、赤身魚と誤解されることがありますが、生物学的に白身魚に分類されます。脂質を豊富に含み、特有の風味と食感が特徴で、サーモンの身の赤色『アスタキサンチン』という天然色素によるも強力な抗酸化作用を持つ魚です。この成分は、健康維持に役立つとされてて紫外線によるダメージから肌を守る効果や、眼の健康をサポートする効果も期待されています。

おすすめ簡単レシピ:白身魚のポワレ レモンバターソース

材料(2人分)※食材量は目安量です。

白身魚(タイ、ヒラメ、スズキなど):2切れ(1切れ約120g)

塩:少々

こしょう:少々

薄力粉:大さじ1

オリーブオイル:大さじ1

バター:大さじ2

レモン汁:大さじ1

白ワイン:大さじ1

パセリ(みじん切り):適量

作り方

1.白身魚は水気を拭き取り、塩、こしょうを振ります。

2.白身魚の両面に薄力粉を薄くまぶします。

3.フライパンにオリーブオイルを熱し、白身魚を皮目から焼きます。焼き色がついたら裏返し、火が通るまで焼きます。

4.白身魚を取り出したフライパンにバターを溶かし、レモン汁、白ワインを加えて軽く煮詰めます。

5.白身魚にレモンバターソースをかけ、パセリを散らしていただきます。

ポイント

- 焼く際は、皮目をパリッと焼くと美味しく仕上がります。

- レモンバターソースは、焦がさないように注意してください。

- 付け合わせとして、茹でた野菜やサラダなどを添えても良いでしょう。

赤身魚・青魚の100gあたりの栄養成分栄養成分

| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 糖質 (g) | ||

| 赤身魚 | カツオ(春獲り) | 108 | 25.8 | 0.5 | 0.1 |

| ビンナガマグロ | 111 | 26 | 0.7 | 0.2 | |

| 赤身(本マグロ・天然) | 115 | 26.4 | 1.4 | 0.1 | |

| カンパチ | 119 | 21 | 4.2 | 0.1 | |

| ブリ | 222 | 21.4 | 17.6 | 0.3 | |

| 大トロ(本マグロ・天然) | 308 | 20.1 | 27.5 | 0.1 | |

| 青魚 | アジ(マアジ) | 112 | 19.7 | 4.5 | 0.1 |

| イワシ(マイワシ) | 156 | 19.2 | 9.2 | 0.2 | |

| サバ(マサバ) | 211 | 20.6 | 16.8 | 0.3 |

赤身魚は、身が赤みを帯びた魚の総称であり、代表的なものとしてマグロやカツオが挙げられます。この赤色は、筋肉中のミオグロビンという色素に由来します。

白身魚と比較して味が濃厚で、鉄分やビタミンB群を豊富に含んでいる点が特徴。刺身としての提供が一般的ですが、たたきや漬けなど、多様な調理法が存在します。

また赤身魚はたんぱく質が多く含まれていますが、種類や部位によってはカロリーが高いものもあります。特に、マグロの大トロはお刺身のなかで一番カロリーが高いので、食べすぎには注意が必要です。

青魚は、背部が青色の魚の総称であり、アジ、サバ、イワシ、サンマなどが該当します。

青魚は、DHAやEPAといった不飽和脂肪酸を多量に含んでおり、これらは血液の流動性を高める効果があるとされています。調理法としては、刺身、焼き魚、煮魚、締め鯖などが挙げられます。

おすすめ簡単レシピ:マグロ漬け丼

材料(2人分)※食材量は目安量です。

マグロ(赤身、刺身用):200g

温かいご飯:茶碗2杯分

しょうゆ:大さじ3

みりん:大さじ2

酒:大さじ1

しょうが(すりおろし):小さじ1/2

大葉(千切り):4枚

刻み海苔:適量

わさび:適量

作り方

1.マグロは1cm角に切ります。

2.しょうゆ、みりん、酒、しょうがを混ぜ合わせ、漬けダレを作ります。

3.マグロを漬けダレに15分ほど漬け込みます。

4.温かいご飯を丼によそい、漬けマグロを乗せます。

5.大葉、刻み海苔を散らし、わさびを添えていただきます。

ポイント

- 漬け時間は、お好みで調整してください。長く漬けると味が濃くなります。

- 薬味として、みょうがやねぎなどを加えても美味しくいただけます。

- 糖質はご飯、みりんに多く含まれています。糖質制限の場合、ご飯量、種類を調整したり、お米をサラダに変更してください。

※【保存版】糖質制限で食べていいもの一覧表:主食編|低糖質食材の選び方と注意点を徹底解説を参照

おすすめ簡単レシピ:サバのグリル ジェノベーゼソース

材料(2人分)※食材量は目安量です。

サバ(フィレ):2枚(1枚約120g)

塩:少々

こしょう:少々

オリーブオイル:大さじ2

ジェノベーゼソース:大さじ4(市販または手作り)

レモン(くし切り):2切れ

付け合わせ野菜(例:アスパラガス、ミニトマトなど):適量

作り方

ジェノベーゼソース(手作りする場合)

バジル:20g

松の実(またはクルミ):20g

ニンニク:1かけ

パルメザンチーズ:30g

オリーブオイル:50ml

塩:少々

※材料をすべてミキサーやフードプロセッサーに入れ、滑らかになるまで撹拌します。

1.サバは水気を拭き取り、塩、こしょうを振ります。

2.フライパンにオリーブオイルを熱し、サバを焼きます。両面に焼き色をつけ、中まで火を通します。

3.焼きあがったサバにジェノベーゼソースをかけます。

4.付け合わせ野菜とともに盛り付け、レモンを添えていただきます。

ポイント

- 糖質はジェノベーゼソースの材料に多く含まれています。市販のジェノベーゼソースを使用する場合は、糖質量を確認してください。

- サバは焼きすぎるとパサついてしまうので、注意が必要してください。

- 付け合わせ野菜は、お好みのものを使用してください。

おまけ:魚介類加工品の100gあたりの栄養成分【加工品】

| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 糖質 (g) | |

| ちくわ | 110 | 12.2 | 2.2 | 10.2 |

| かまぼこ | 95 | 12 | 0.9 | 10 |

| さつま揚げ | 149 | 10.8 | 7.8 | 7.6 |

| はんぺん | 99 | 11.6 | 1 | 10.4 |

| つみれ | 100 | 14 | 2 | 5 |

練り物は、おでんや煮物、炒め物など、様々な料理に使える便利な食材です。

一般的に高たんぱく質で低脂質なものが多い食品です。しかし、さつま揚げのように揚げて調理されるものは、油を使用するため脂質が高くなります。

炭水化物(糖質)については、練り物の種類によって含有量に差が見られますが、比較的多く含まれている傾向があります。これは、練り物の製造過程において、でんぷんなどが使用されることが主な理由です。

また、練り物にはナトリウム(塩分)が多く含まれているものが多いため、摂取量には注意が必要です。

これらの特徴を踏まえ、練り物を食生活に取り入れる際には、種類や調理法、摂取量などを考慮し、バランスの取れた食生活を心がけることが大切です。

6.糖質制限では肉も魚も食べていいが摂取量に注意

糖質制限中でも工夫次第で色々な食材を楽しめます。ただし、注意点もあるのでポイントをしっかり押さえておきましょう。

糖質制限とエネルギーの関係

糖質制限は糖質摂取量を抑える方法なので、食事量全体を減らさなくても問題ありません。「制限」と聞くと食べることを我慢しようと考えがちですが、糖質量さえ気をつければ脂質の多い肉類や甘いお菓子なども食べられます。

ただし、消費エネルギーより多くのエネルギー量を摂取すると、摂りすぎた分が脂肪に変わって肥満につながるため、肥満を予防したい方は成分表示のkcal欄も合わせてチェックしましょう。

糖質制限中のエネルギー摂取量の目安

エネルギー摂取量が不足すると、筋肉量の低下などが起こり、体に負担がかかってしまいます。

以下の表を目安に、普段のエネルギー摂取量を調整しましょう。

| 活動量 | 女性 | 男性 |

| 活動量が低い (一日を座って過ごす) |

1,400〜2,000kcal程度 | 2,000〜2,400kcal程度 |

|

活動量が普通または高い |

2,000〜2,400kcal程度 | 2,400〜3,000kcal程度 |

摂取エネルギー量が超過しがちな方は、デザートで糖質やエネルギーを摂りすぎていないか確認が必要です。小麦粉やイモ類、砂糖などで作られたケーキやスイートポテトは、糖質の摂りすぎにつながります。低糖質ヨーグルトや代替甘味料を使った寒天ゼリーがおすすめです。

またより詳しく糖質制限の情報を知りたい方は下記コラムにてご覧いただけます。

7.摂取する糖質量にこだわるなら医師監修の宅配食を

食生活や生活習慣の改善は、糖質制限において重要なことですが、誰もがスムーズに着手できるわけではありません。仕事が忙しいなどの理由から、自炊を始めようとしても、なかなか時間をとれない方は多いのではないでしょうか。タイヘイの「ヘルシー御膳」なら、毎食のエネルギーが調整された美味しいお弁当を、電子レンジで温めるだけで手軽に食べられます。毎食摂取する糖質量を制限したい場合は、糖質を17.0g以下に抑えつつ栄養バランスを整えた「糖質少なめセット」がおすすめです。

またタイヘイファミリーセットのホームページには、管理栄養士が選んだ糖質制限専用ご飯やお惣菜など豊富なラインナップでご用意しています。ぜひ糖質制限中の食事にご活用ください。

【常温】やわらか牛丼の具 100g×8袋

【冷凍】骨抜き鮭切身30g×3切

【冷凍】骨抜き白糸タラ切身30g×3切

8.まとめ

糖質制限中は主食中心ではなく低糖質食品をメインにし、たんぱく質や食物繊維、ビタミンなどが豊富な肉類や魚、野菜などを積極的に摂ることが大切です。

糖質制限していれば、厳しい食事制限の必要はないものの、糖質を減らし過ぎた影響で筋肉量や体力の低下がみられたり、感染症のリスクが高まったりします。糖質を意識しながら必要なエネルギーを補いつつ、栄養バランスの良い食事を心がけていくことが大切です。

また糖質制限で、注意して行っていただきたい方もございます。

- 腎障害が指摘されている方

- 肝硬変、急性または慢性膵炎の疾患がある方

- 長鎖脂肪酸代謝異常

- 低血糖をおこす可能性があるインスリンや経口血糖降下剤使用中の方など

糖尿病や持病の方は必ず主治医のご相談と食事指導とのもと行うようにしてください。

関連記事

-

-

この記事が気に入ったら

いいねしよう!最新記事をお届けします。