2025.04.18

腸活

高血圧対策

血糖対策

メタボ対策

健康食

フルーツは太る?果物の糖質と栄養、健康的な食生活への取り入れ方を徹底解説

甘くて美味しい果物は、食後のデザートやおやつだけでなく、忙しい朝の食事にも最適です。しかし、果物に含まれている糖質の多さが気になり、食べるのを控えるべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

果物の中には糖質を多く含むものもありますが、糖質だけでなく様々な栄養を含んでいるため、適量を摂取することが大切です。この記事では、果物に含まれる糖質の種類や量、健康的な食べ方など、果物との上手な付き合い方について解説します。

目次

1.果物に含まれる糖質の種類

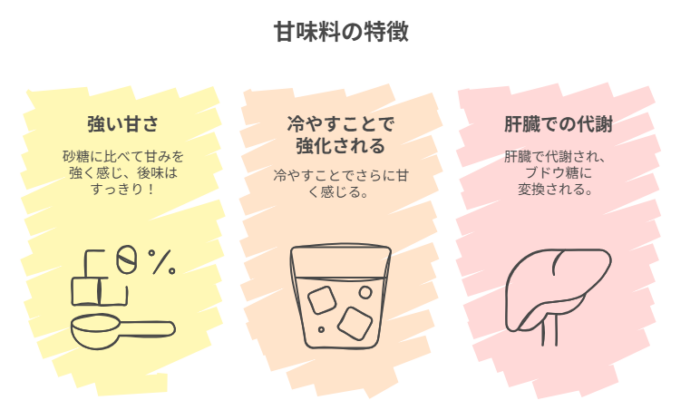

果物に多く含まれる糖質は「果糖(フルクトース)」で、これは糖質の中でも最小単位である単糖類に分類されます。また、次のような特徴があります。

- 砂糖に比べて甘みを強く感じ、後味はすっきりしている

- 冷やすことでさらに甘く感じる

- 肝臓で代謝され、ブドウ糖に変換される(糖新生)

このような性質から、果糖を摂取しても直接的な血糖値の上昇は起こりにくいとされていますが、過剰な糖質は中性脂肪に合成され、やがて内臓脂肪として蓄積(肥満)されるリスクを高めると考えられています。その一方で、果物はお菓子など砂糖を多く含む甘味に比べて、カリウム・食物繊維・ポリフェノールなどの栄養素を豊富に含むものが多いため、適切な量を見極めた上で積極的に摂取したいところです。

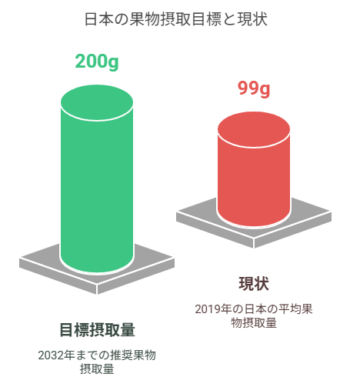

厚生労働省が健康増進法に基づき食物摂取量などの目標値を定めた「健康日本21(第三次)」では、令和14年(2032年)までの果物摂取量目標値を200gと定めており、可食部で考えると桃なら1個、バナナなら約1.3本までなら摂取しても問題ないと考えられます。ちなみに、同資料における令和元年(2019年)の現状値は99gと、日本人全体ではむしろ「果物の摂取不足」の状況です。

2.糖質が比較的少ない果物の種類

果物に含まれる糖質は、その種類によって違いが見られます。以下、糖質が少ない果物・中程度の果物・多く含む果物の例をまとめました。

<糖質が比較的少ないもの>

|

果物 |

可食部100gの糖質量(g)【利用可能炭水化物】 |

|

イチゴ |

5.9 |

|

ラズベリー |

5.6 |

|

レモン |

2.6 |

|

アボカド |

0.8 |

|

グレープフルーツ |

7.3 |

<糖質が中程度のもの>

|

果物 |

可食部100gの糖質量(g)【利用可能炭水化物】 |

|

みかん |

8.9 |

|

キウイ |

9.5 |

|

メロン |

9.3 |

|

ブルーベリー |

8.6 |

|

桃 |

8.0 |

<糖質を多く含むもの>

|

果物 |

可食部100gの糖質量(g)【利用可能炭水化物】 |

|

バナナ |

18.5 |

|

ぶどう |

14.4 |

|

マンゴー |

13.4 |

|

かき |

13.1 |

|

パイナップル |

12.2 |

3.果物に含まれる糖質以外の栄養素

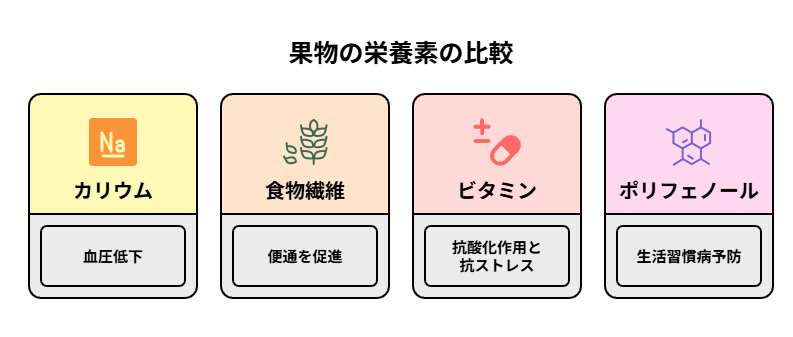

果物はお菓子に比べて栄養価が豊富なため、上手に取り入れれば、次にご紹介する様々な栄養素を摂取できます。

カリウム

カリウムには体内の食塩(ナトリウム)の排出を促す働きがあり、血圧低下などの効果が期待できますが、カリウムは水に溶ける性質を持っているため、調理方法によっては摂取量が減少してしまう恐れがあります。しかし、果物の多くは生で食べられることから、カリウムを摂取するには最適です。

食物繊維

食物繊維はほとんどの果物に含まれており、特に果物の皮には食物繊維が多く含まれています。水溶性・不溶性それぞれの食物繊維を含んでいるのも特徴で、便通や善玉菌の増加を促進するとともに、食後の血糖値上昇を抑え、不要なコレステロール・ナトリウムの吸収を抑える効果などが期待できます。

ビタミン

果物と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、柑橘類やかきなどに多く含まれるビタミンCではないでしょうか。ビタミンCには、抗酸化作用・抗ストレスといった様々な効果が期待できます。

また、調理で失われやすい水溶性食物繊維も、果物なら生で食べればしっかり摂取できます。そのほか、エネルギー代謝に関係しているビタミンB群を含むアボカド、体内でビタミンAに変換されるβーカロテンを多く含むあんずなど、選ぶ果物によって色々なビタミンの摂取が可能です。

ポリフェノール

ポリフェノールとは、果物が持つ色素や苦味・渋味の成分のことで、活性酸素除去、生活習慣病予防など幅広い効果が期待できます。例えば、緑茶にも含まれるカテキンは、かきやなし、りんごなどに含まれており、血圧上昇抑制、コレステロール値低下、抗ウイルス・殺菌作用などの効果が見込めます。

4.果物を無理なく摂取するレシピ

糖質制限中でも、果物の種類と量を意識すれば、手軽に美味しく摂取できるレシピはたくさんあります。糖質の比較的少ないベリー類を使った、無理なく続けられる簡単レシピをご紹介します。

◎ベリーヨーグルトボウル

【材料:1人分】

・無糖ヨーグルト: 100g※ヨーグルトは、低脂肪や豆乳ヨーグルト、ギリシャヨーグルトなど、高タンパクなものを選ぶとより満足感が得られヘルシーに仕上がります

・ミックスベリー (冷凍可): 50g

・ナッツ類: 5g-10g (アーモンド、くるみなど)

お好みで少量のレモン汁やライムの皮 (風味付け)、低糖質甘味料(甘味+)をご使用ください

【作り方】

1.器に無糖ヨーグルトを入れます。

2.ミックスベリーをヨーグルトの上に彩りよく乗せます。冷凍ベリーを使う場合は、そのまま乗せても、少し自然解凍してから乗せても美味しくいただけます。

3.刻んだナッツ類を少量散らします。食感と香ばしさが加わります。

4.お好みでレモン汁やライムの皮を少量加えると、さっぱりとした風味が楽しめます。もし甘さが足りないと感じる場合は、低糖質甘味料をごく少量加えてください。

【1人分の栄養価】

・エネルギー: 150kcal

・たんぱく質: 5g

・脂質: 6g

・炭水化物: 18g

・糖質: 15g

・食物繊維: 3g

5.糖質管理に「ヘルシー御膳」も

普段の食生活で糖質を管理したいなら、果物の摂取量だけでなく、毎日の食事で摂取する糖質にも気を配りたいところです。タイヘイのヘルシー御膳「糖質少なめセット」なら、糖質が17.0g以下に抑えられたおかずを、食べたいタイミングで、レンジで温めて食べられます。エネルギーと塩分も適正値に調整されており、野菜もしっかり摂取できるため、手軽にバランスの良い食生活を実現できます。

6.まとめ

果物の主な糖質は果糖で、血糖値への直接的な影響は少ないと考えられているものの、過剰摂取は中性脂肪として蓄積されるリスクがあります。しかし、果物にはカリウム、食物繊維、ビタミン、ポリフェノールといった栄養素も豊富に含まれているため、適量を摂取することが健康維持につながります。厚生労働省が推奨する1日あたりの果物摂取量200gを目安に、色々な種類の果物をバランス良く取り入れ、その栄養価を最大限に活かしましょう。果物を上手に食生活に取り入れることは、健康的な生活を送るための重要な一歩となります。

糖質量は果物の種類によって異なり、比較的糖質の少ない果物を選び、摂取量を守ることが大切です。糖質制限中であっても、種類と量を意識しながら、栄養豊富な果物を食生活に取り入れましょう。

関連記事

-

-

この記事が気に入ったら

いいねしよう!最新記事をお届けします。